NEWSニュース

![]()

![]()

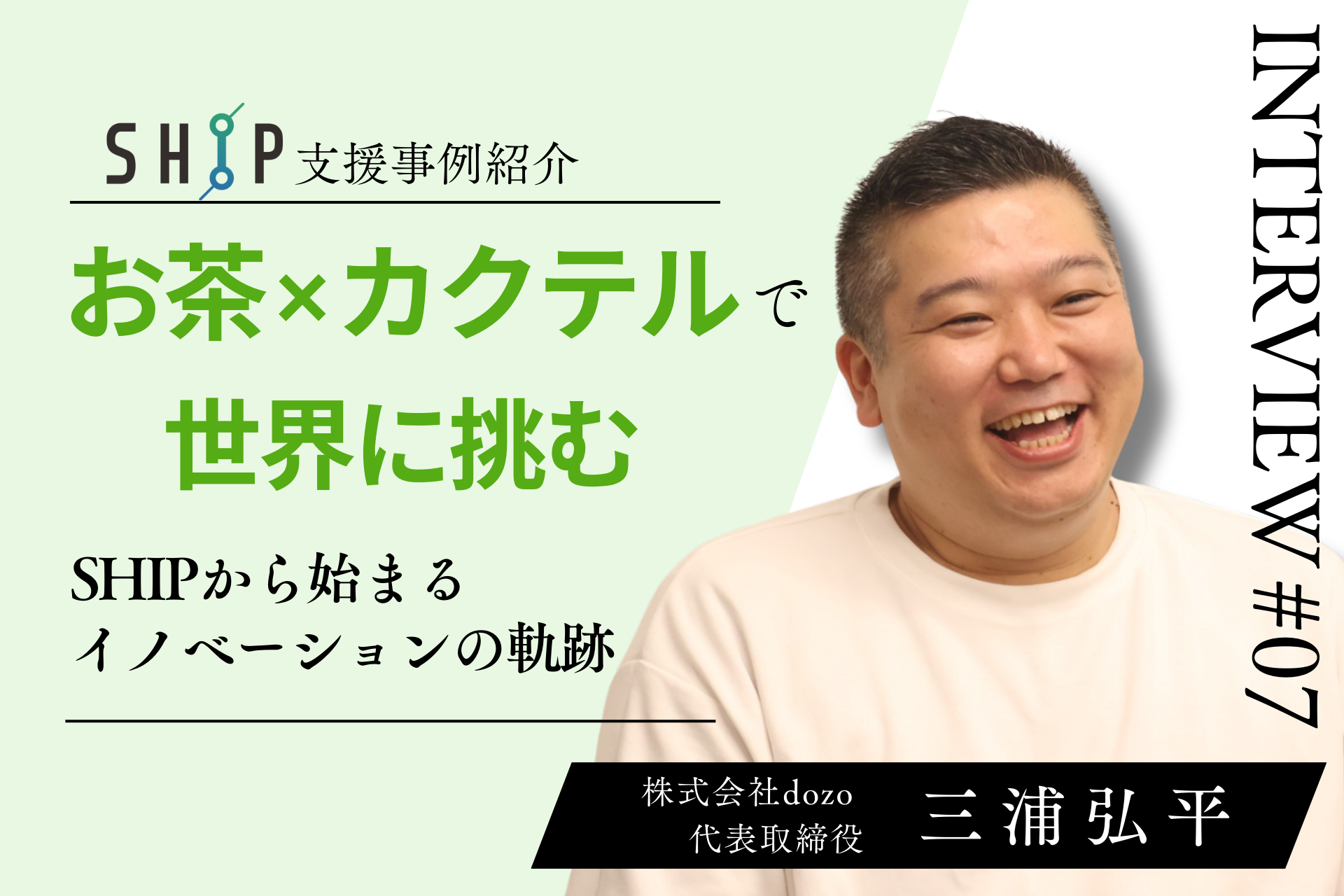

お茶×カクテルで世界に挑む SHIPから始まるイノベーションの軌跡

______________________________________________

静岡県が運営するイノベーション拠点「SHIP」では、地域における起業支援や新規事業開発、DX支援、

デジタル人材やイノベーション人材の育成を目的とした多様な支援を行っています。

本シリーズでは、SHIPを活用し成長・発展を遂げた起業家や企業、プロジェクトの事例を通じて、

SHIPが果たす役割と効果をご紹介いたします。

皆さまの今後のSHIP活用のヒントになれば幸いです。ぜひご覧ください。

______________________________________________

お茶×カクテルで世界に挑む SHIPから始まるイノベーションの軌跡

「300年ぶりのお茶のイノベーション」をミッションに、「お茶×お酒」という新しい組み合わせで世界に挑戦する株式会社dozo。同社は、グローバルでの日本茶の価値向上と静岡の主力産業であるお茶産業の課題解決に取り組んでいます。

今回、株式会社dozo代表取締役 三浦弘平さんにSHIPとの出会いや事業への想いを伺いました。

▼dozo公式サイト

静岡のお茶で世界に挑む

お酒の業界には、お茶をベースにアルコールと組み合わせて作られる「ティーアルコール」や「ティーカクテル」と呼ばれるジャンルがあります。

代表的なものに、アールグレイとジンを合わせた「アールグレイマティーニ」やアイスティーとラムを使った「ティーパンチ」などがあります。焼酎を緑茶で割った静岡の「お茶割り」もティーアルコールの一種です。

ティーアルコールの市場は2020年ごろから成長を続け、現在、その規模はおよそ2兆円といわれています。さらに、日本でいう「養命酒」のような薬草酒やノンアルコールカクテルを合わせれば、じつに15兆円規模の市場が広がっています。

私たちはこの大きな舞台で、静岡を代表する産業である「お茶」を武器に挑戦していこうと考えています。

そこで来月発表を予定しているのが、日本初のDIYティーカクテルキット 「ZEN TEA BREW」 です。

ZEN TEA BREWは、静岡県産のプレミアム茶葉にドライフルーツやスパイスを組み合わせ、自宅にいながらプロがつくるようなティーカクテルを楽しめる商品となっています。

ただ、これはあくまで序章に過ぎません。すでに第二弾の開発も進んでいます。

ZEN TEA BREWは完成度の高い商品ではあるものの、抽出に一時間を要する点や、水やお湯でつくる際の扱いに課題が残っていました。また、多くの方々にヒアリングを重ねたところ、ノンアルコールへの需要が高いこともわかりました。

そこで第二弾として、より手軽に楽しめる ティーバッグ形式の商品を発売予定です。このティーバッグは、お茶のエキスを造粒したものをベースにしており、抽出時間はわずか1〜3分。水や炭酸にも対応できるよう設計されています。

開発は容易ではありませんでした。ティーバッグで甘みや香り、味の奥行きを表現するには塩分や糖分が必要になりますが、それらは製造機器に大きな負担となります。

そこで静岡県立大学薬学部の先生に相談したところ、創薬の技術を応用することで、蒸留の安定性を保ちながら、お湯や水にもしっかり溶け出すティーバッグの開発に取り組んでいます。この開発は産学連携の取り組みとしても評価され、 委託金をいただくことができました。

バッシングと差別化のエピソードを経て

私の家族は、4代続く経営者の家系です。そんな環境で育ったこともあり、自分もいずれは事業を立ち上げたいと考え、思いついたビジネスアイデアや業界の出来事を日々書き留めていました。

そんな中でとくに印象に残ったエピソードが二つあります。

一つは、ある海外企業のバッシング事件です。

海外の著名人が日本の着物をモチーフにしたランジェリーブランドを展開したところ、「文化の盗用」や「伝統の軽視」として世界中から強い非難を浴びました。

私たち日本人にとってはあまり馴染みのない感覚かもしれませんが、世界ではこうした事例が少なくありません。

自分自身がグローバルな事業に挑戦するにしても、背景や出自と整合性を持たなければ、同じようなリスクに直面するでしょう。同時に自分が日本人であり、静岡出身であるという強みを活かせなければ、海外で戦っていくことは難しいと痛感しました。

もう一つは、ロサンゼルスの食品商社で働いていたときの出来事です。

ある時、商品を納品したお客さまから「おいしいお茶が飲みたいけれど、どれを選べばいいのか分からない」という相談を受けました。

実際、海外で流通しているお茶はどれも似たような価格帯で、目立った違いがありませんでした。もちろん生産者一人ひとりには強いこだわりや想いが込められているはずですが、海を渡る過程でその背景は薄れてしまいます。

せっかくの想いも、消費者に届く段階では差別化につながらず、ただ「同じようなお茶」として扱われてしまうのです。

そのようなエピソードを通して意識し始めたのが「お茶」でした。

お茶にとってのアボカドを探す

日本に帰ってきてからは東京で働きながら、ECサイトでお茶を売る事業を始めました。しかし、買い付けなどの情報を集める中で、静岡の茶業が厳しい状況にあることを知りました。

静岡にはおよそ5,000軒のお茶農家があり、それぞれが個性豊かな茶葉を育てています。そうしたユニークなお茶をどのように売り出していくかを考えた際に頭に浮かんだのが「シングルオリジン」でした。

ちょうどその頃、コーヒー業界では特定の土地の個性を打ち出す「シングルオリジンコーヒー」が注目されていました。同じように、お茶もシングルオリジンの文脈で打ち出せば、その個性や背景が強みになるのではないかと考えました。

早速、お茶農家さんに連絡を取りました。そうして実際にお話を伺ってみると、みなさん口をそろえて「困っているけど、どうやって売ればいいのかわからない」とおっしゃるんです。そこで「アメリカに向けて販路を広げたい」といった話をすると、多くの農家さんが好意的に受け止めてくださいました。

また、自分の中で「美味しいお茶」の解像度を高めるべく、4年ほど前から本山茶の産地である津渡野という場所でお茶農家として働き始めました。茶畑に通う中で出会った農家の方々には、「こんな商品を考えているんですがどうでしょう?」といった形で意見を伺うこともありました。

そうやって商品やブランドのブラッシュアップを進めていったのですが、ある時、「ソムリエでもインストラクターでもない私の声には説得力がないのではないか」と感じるようになりました。

そこで原点に立ち返り、海外でここまでお茶の需要が伸びている理由を改めて見直そうと思いました。

調べていくうちに気づかされたのは、抹茶ラテのように甘く、飲みやすい形にアレンジされたことで人気が広がったケースが多いという事実です。日本人のように、お茶本来の渋みや旨味を楽しむ人々は少数派のようでした。

海外にお茶を伝えるには、私たちが「良い」と思うものをそのまま届けるのではなく、その土地の嗜好や潮流に馴染むように変えていく必要があると感じました。

たとえば、日本の寿司が世界で爆発的に広まった背景には、カリフォルニアロールの存在が大きいと考えています。アボカドとの出会いが寿司をグローバル化させたように、お茶にとっての“アボカド”を探す必要を感じました。

そこで目を付けたのが、アメリカのディスカウントストアで販売されていた「インフュージョン・カクテルキット」です。インフュージョン・カクテルキットとは、砂糖やドライフルーツの瓶詰めにお酒を注ぐとカクテルが完成するという商品です。

「ここにお茶を組み合わせられないだろうか」と、開発を始めました。

SHIPが試飲会をサポート

開発にあたってはお茶のプロをはじめ、多くの方々にご協力いただきました。ただ、試行錯誤を重ねても、なかなか「これだ!」と思える結果にはたどり着けませんでした。

そこで取り入れたのがAIです。AIを使って約1万通り以上の組み合わせをシミュレーションし、そこから有望な10パターンほどに絞り込みました。そして、その候補をもとに試作品を何度もつくりながらブラッシュアップを重ねていったのです。

AIは効率的で、属人性を排除できる点が大きな強みです。ただ、それだけでは十分ではありません。やはり最終的には、人によるフィードバックが欠かせません。

そんなことを思っていたときに訪れたのがSHIPでした。ちょうど一年ほど前に行われた、人材育成プログラムに参加したのがきっかけです。

その後、ブース展示や交流会を兼ねた「SHIP縁日」に参加するなどして、多くの方々に試飲していただきました。また、寄せられたさまざまな声をヒントに、開発をさらに前進させることができました。

試飲会のように、リアルな場でアイデアを試せるのは非常に助かりました。自分たちだけで準備しようとすると、会場の手配や集客など大仕事になりますが、SHIPが場を整え、集客や説明もサポートしてくれたおかげで、私たちは商品を持ち込むだけで済みました。

さらに、玉城さんやSHIPの相談員、阪口さんや会員の方々が積極的に協力してくれたのも心強かったです。本当にみなさん、お願いしても断らないんですよね。

正直、他人にビジネスの相談をするのは恥ずかしさもありました。自分のアイデアや意見が否定されたら嫌じゃないですか。でも、実際に話してみると、「それ面白いね」「お茶とお酒って斬新!」といったポジティブな反応が返ってくることの方が多かった。

そうした気づきがあったからこそ、「じゃあピッチにも出てみよう」「次はこんなことにも挑戦してみよう」と、一歩踏み出すきっかけにつながったのだと思います。

偶発的な出会いが生まれる場所

SHIPの大きな魅力は「人との出会い」です。私自身、SHIPからつながったご縁もたくさんあります。

私は一人で仕事をする時間が長いので、誰かと会話できる場は貴重です。しかも私は23年ぶりに静岡に戻ってきたということもあり、地元には知り合いがほとんどいませんでした。だからこそ、コミュニケーションの場としてSHIPが大いに役立っています。

また、ここにはユニークな人やすごい経歴、スキルを持つ方もたくさんいらっしゃいます。

実利的なところですと、市役所の方と知り合えたことで、その方を通じて補助金の情報をいただけるようになりました。補助金の制度自体は数多くあるのに、気づいたときには募集が終わっていることも多いんです。SHIPにいると、そうした有益な情報にもアクセスしやすくなると感じます。

ただ、SHIPに「手取り足取り何かをしてもらう」ことを期待してはいけないとも思います。お膳立てされた場で名刺交換し、そのままビジネスの話につなげるような形式的なことは本質ではないでしょう。

セミナー後の食事会などで自然に関係を深め、その中からメンターやビジネスパートナーを見つけるような、偶発的な出会いこそSHIPの魅力だと感じています。

お茶文化を次世代につなぐ

相対的な指標として、売上はどこまでも追い続けたいと思っています。荒唐無稽に聞こえるかもしれませんが、社員10人ほどでユニコーン企業を目指すような挑戦もしていきたいです。

同時に、お茶文化を次世代につなぐことにも取り組んでいきたいと考えています。

茶農家として現場に立つなかで深刻に感じるのは、この4年の間に農家の数が急速に減っているという事実です。4年前には80軒あった茶農家が、今年はわずか40軒にまで減少してしまいました。農家の平均年齢はおよそ75歳。このままでは5年以内に成り立たなくなる可能性すらあります。

お茶農家がなくなって何か問題があるのか?

需要がないから衰退するのは仕方ないのでは?

そう言われれば、言い返すのは難しいかもしれません。ただ一方で、お茶は日本に伝来してから1200年もの間、脈々と文化を紡いできました。イノベーションとは、文化のDNAがあるからこそ生まれるものです。もし文化そのものが途絶えてしまえば、想像もつかないほど多くの障害が社会に生まれるのではないでしょうか。

また、インバウンドの観点から見ても、ゼロから作られた新しいものより、歴史や背景という強固なバックボーンを持つもののほうが、はるかに価値を感じてもらいやすい。

そうした意味でも静岡に生まれ、お茶に関わるビジネスをしている者として、この文化を守り、次世代へつなげていきたいと強く思っています。

振り返れば、日本にお茶が伝来してから1200年の間に、千利休による茶の湯の確立、一般家庭への普及、精製技術の発展など、節目ごとにイノベーションが起きてきました。そして次のイノベーションを起こすのは、私たちだと信じています。

▼クラウドファンディングの情報はこちら

(後日掲載予定)

___________________________________________

【SHIP公式SNSのご案内】

直近のイベント情報、本日のイベント有無、ご支援情報、SHIPの日常の様子などを配信中!

ぜひ、フォロー&ご登録をよろしくお願いいたします!

▶LINE:https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=314zbucp

▶Facebook:https://www.facebook.com/share/knCmY2HNGv4Lmvrz/?mibextid=LQQJ4d

___________________________________________